用生命陪伴生命

為相遇注入美好時光

有品質的陪伴,為彼此生命注入「共在的美好時光」。

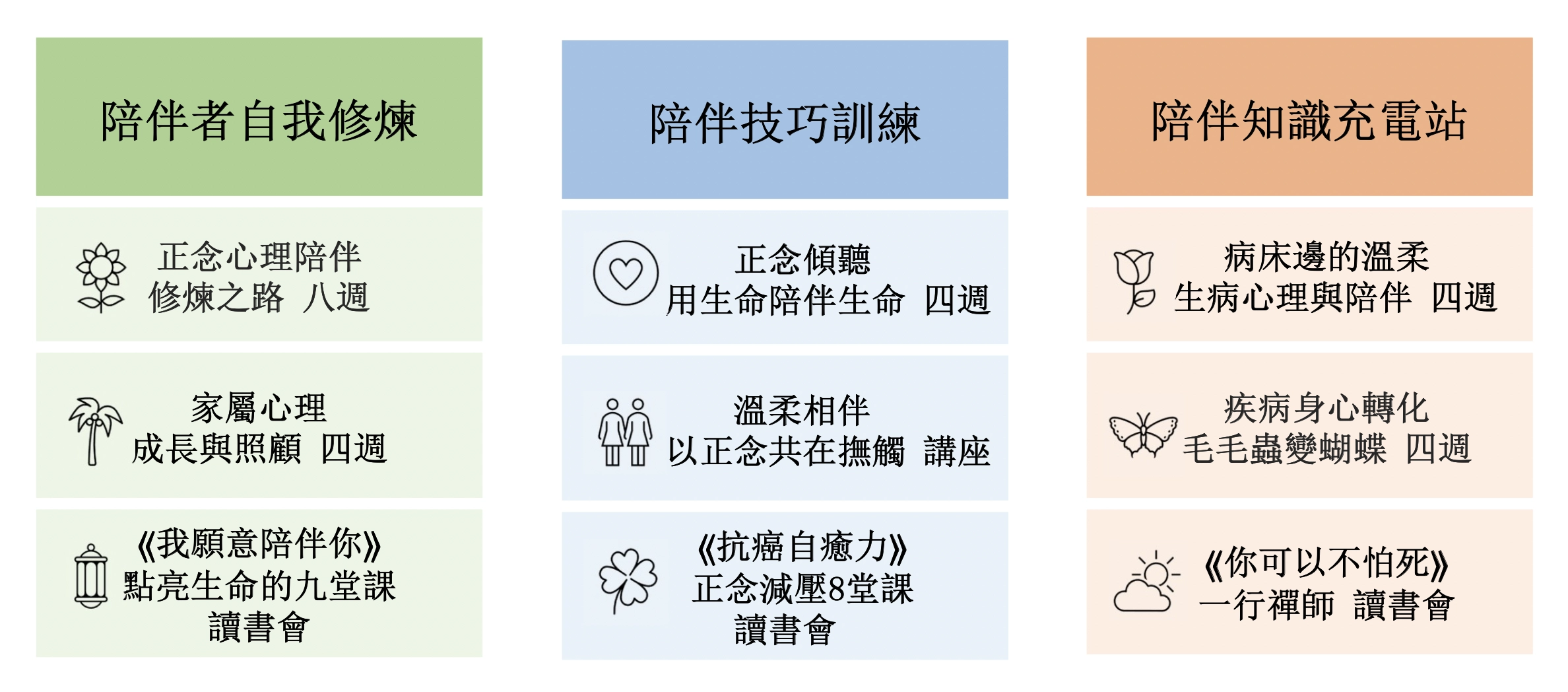

奠基於正念與慈悲兩大核心,我們將陪伴視為一種修煉,規劃出三大主題課程:「陪伴者自我修煉」、「陪伴技巧訓練」和「陪伴知識充電站」,對象涵蓋一般大眾、照顧者、志工、及專業助人工作者(醫療/心理社工/長照人員),期待能幫助每個人深化陪伴能力,將關懷和理解落實在生活中的具體行動。

願我們都能在真摯的陪伴中,豐富彼此的人生。

以陪伴者為核心,將陪伴旅程中的挑戰與困難視為成長契機。透過正念訓練,陪伴者學習掌握心的運作模式,培養正念態度,將注意力帶回當下,有效應對陪伴過程中的壓力與情緒起伏。透過持續練習,逐步將安穩的力量帶入陪伴之中,讓自己與被陪伴者都能感受到深層的支持與連結。

正念心理陪伴-修煉之路

照顧重病親友時,照顧者常因「助人之苦」而身心俱疲,甚至陷入無助與自我否定。當病人痛苦時,照顧者亦深受影響,難以提供穩定支持。

本課程由石世明臨床心理師發展,結合多年臨床經驗與正念認知療法(MBCT),幫助學員培養三大核心能力:覺察壓力與情緒、連結內在穩定,以及運用悲憫心,創造包容痛苦的陪伴空間。透過學習,陪伴不再只是消耗,而是彼此的修煉與滋養,讓照顧者在支持他人時,也能穩固自身內在力量,使陪伴成為愛與成長的旅程。

家屬心理成長與自我照顧

長期照顧病人,家屬往往身心俱疲,甚至成為「隱形病人」,承受壓力、孤立與罪咎感。本課程透過正念與慈悲練習,幫助家屬調適壓力、提升自我覺察,學習從情緒漩渦中抽離,減輕無助感。透過慈心自我關懷,學員將培養內在穩定與支持力量,在照顧過程中取得平衡。課程亦指導如何將學習融入日常,讓家屬在陪伴病人的同時,也能提升心理韌性,使照顧之路不再只是耗竭,而是一場愛與自我成長的旅程。

即將開課

讀書會-我願意陪伴你

在《我願意陪伴你》中,作者Stan Goldberg描述自己如何在陪伴中,從無力、失落與掙扎,走向放下、接納與慈悲。他強調,陪伴不只是給予,而是彼此影響的生命交流,陪伴者在支持他人時,也在培養內在穩定與臨在,最終讓自身生命得以轉化。

本讀書會透過老師引導與講解,幫助學員理解本書的核心理念,並透過反思與分享,促進深度交流。對陪伴者而言,本書提供關鍵經驗參考,幫助我們在照顧壓力與情緒挑戰中,辨識並接納自身掙扎,從一次次的消化與體會中,培養更穩定與臨在的力量。

陪伴不僅需要意願,還需適切的方法與技巧。如何傾聽、表達與互動,決定陪伴的品質與深度。本主題聚焦正念傾聽、回應困難情緒、創建接納受苦的同在空間,幫助學員學習有效陪伴的關鍵技能,深化正念和慈悲訓練的應用。透過持續練習,陪伴者能更穩定地支持所陪伴的親人或照顧對象,同時讓自己在陪伴過程中獲得喜樂與滋養。

正念傾聽-生命陪伴生命

日常對話中,我們常帶著「習慣」來聆聽,卻未必真正聽見對方的心聲。當我們急於回應、評價或給建議,溝通便流於表面。正念傾聽教你如何以專注、開放與穩定參與對話,讓每次交流都成為真實的連結。

本課程結合正念精神與六大傾聽原則,幫助學員覺察自身溝通模式,學習在對話中進入同頻共振,體現接納、不評價與初心的同在品質。透過正念傾聽,創造安全、柔適的陪伴空間,讓彼此在交流中被看見、理解與支持。

講座-溫柔相伴 以正念共在撫觸

Tender Companionship: Mindful Touch in Shared Presence

正念陪伴不只是話語,更可透過臨在(Presence)與撫觸(loving touch),帶來深層的安定與溫暖。本講座邀請謝菊英修女,分享她多年在安寧與靈性關懷中的實踐:如何以專注的臨在與充滿愛的撫觸,在陪伴中傳遞支持與慰藉。

謝修女將透過自身經驗,引導學員探索正念如何深化陪伴品質,學習在面對他人受苦時,透過身心合一,創造溫暖且充滿愛的陪伴空間。無論是助人專業者、照顧者,或希望提升陪伴力的你,這場講座都將帶來深刻的啟發。

讀書會-抗癌自癒力

在《抗癌自癒力》中,作者結合臨床經驗,發展出幫助癌症病人克服焦慮與擔憂的八週正念課程。本書不僅適用於癌友,也適合任何受健康焦慮與不確定感困擾的人。透過每週課程,讀者將學習如何調節情緒、穩定內在,以正念重建身心連結。

本讀書會作者石世明老師親自帶領,透過概念解析及核心練習,幫助學員學會面對焦慮與不確定性的實用方法,培養穩定與韌性。透過訓練,陪伴者不僅能學會調適自身擔憂,更能將這份穩定帶入陪伴現場,當病人產生焦慮時,能適時引導,使對話更具支持性與療癒力。

陪伴不僅需投入關懷,更需深入理解病人的內在世界。若缺乏對疾病歷程與生命轉化的認識,陪伴者往往以健康者視角解讀,只感受到不安與無止盡的失落。本主題聚焦生病心理學、臨終歷程與生命轉化,幫助陪伴者掌握病人身心變化的核心,理解不同階段的需求,並學習如何以智慧回應。當陪伴建立於深刻理解,陪伴者才能真正安穩,讓彼此在這段歷程中獲得祝福與圓滿。

病床邊的溫柔-生病心理學與陪伴

當親友生病,我們渴望靠近,卻不知如何開口,話語顯得多餘,沉默又令人不安。本課程結合生病心理學與正念陪伴訓練,幫助學員理解病人的心理變化。「理解」是愛的根源,也是靠近的開始。從理解到同在,陪伴才能超越角色與形式,成為真正的支持。

本課程探討生病後時間感、空間感、人際關係與生命價值的變化,解析陪伴的挑戰,並透過四大正念練習,引導學員調整步調,拓展內在空間,理解病人世界的轉變,讓陪伴不僅是行動,而是一次次的真心交會。

疾病身心轉化-毛毛蟲變蝴蝶

疾病導致身體衰敗,但也可能促成內在轉化。如同毛毛蟲變蝴蝶的歷程,病人在表象上雖歷經苦痛與掙扎,內心卻逐步釋然與昇華,進入另一種生命狀態。若照顧者只看見身體,而忽略心靈蛻變,陪伴將充滿遺憾和不捨。

本課程從心理學視角剖析:重病至臨終的「身心共變」歷程,幫助照顧者辨識病人的心理轉化,掌握不同階段的陪伴重點。專業照顧者尤需理解此歷程,以引導不捨的家屬,學會放下執著,看見蝴蝶的顯現。當陪伴者真正理解這場蛻變,不僅見證病人圓滿生命,也能放下不捨,從心底送上祝福,讓彼此的關係在最後旅程中安然完滿。

讀書會-你可以不怕死

在《你可以不怕死》中,一行禪師透過深觀修持,發現死亡並不存在,形體的消失只是換另一種形式呈現。生死、來去皆為人為概念,也促成人的苦難根源。一旦洞察萬物不生不滅、無來無去、無同無異,並體認自身無法被摧毀,我們便能自在看待生命變化。

本讀書會將深入解析書中觀點,探討生死本質、苦難根源,及如何透過正念超越對死亡的恐懼,並透過具體練習,引導學員覺察內在執著,學習放下控制,培養對生命流變的接納。透過這樣的學習,陪伴者更能深刻理解臨終之苦,以安住與釋然的心,陪伴生命前行。

以陪伴者為核心,將陪伴旅程中的挑戰與困難視為成長契機。透過正念訓練,陪伴者學習掌握心的運作模式,培養正念態度,將注意力帶回當下,有效應對陪伴過程中的壓力與情緒起伏。透過持續練習,逐步將安穩的力量帶入陪伴之中,讓自己與被陪伴者都能感受到深層的支持與連結。

正念心理陪伴-修煉之路

照顧重病親友時,照顧者常因「助人之苦」而身心俱疲,甚至陷入無助與自我否定。當病人痛苦時,照顧者亦深受影響,難以提供穩定支持。

本課程由石世明臨床心理師發展,結合多年臨床經驗與正念認知療法(MBCT),幫助學員培養三大核心能力:覺察壓力與情緒、連結內在穩定,以及運用悲憫心,創造包容痛苦的陪伴空間。透過學習,陪伴不再只是消耗,而是彼此的修煉與滋養,讓照顧者在支持他人時,也能穩固自身內在力量,使陪伴成為愛與成長的旅程。

家屬心理成長與自我照顧

長期照顧病人,家屬往往身心俱疲,甚至成為「隱形病人」,承受壓力、孤立與罪咎感。本課程透過正念與慈悲練習,幫助家屬調適壓力、提升自我覺察,學習從情緒漩渦中抽離,減輕無助感。透過慈心自我關懷,學員將培養內在穩定與支持力量,在照顧過程中取得平衡。課程亦指導如何將學習融入日常,讓家屬在陪伴病人的同時,也能提升心理韌性,使照顧之路不再只是耗竭,而是一場愛與自我成長的旅程。

即將開課

讀書會-我願意陪伴你

在《我願意陪伴你》中,作者Stan Goldberg描述自己如何在陪伴中,從無力、失落與掙扎,走向放下、接納與慈悲。他強調,陪伴不只是給予,而是彼此影響的生命交流,陪伴者在支持他人時,也在培養內在穩定與臨在,最終讓自身生命得以轉化。

本讀書會透過老師引導與講解,幫助學員理解本書的核心理念,並透過反思與分享,促進深度交流。對陪伴者而言,本書提供關鍵經驗參考,幫助我們在照顧壓力與情緒挑戰中,辨識並接納自身掙扎,從一次次的消化與體會中,培養更穩定與臨在的力量。

陪伴不僅需要意願,還需適切的方法與技巧。如何傾聽、表達與互動,決定陪伴的品質與深度。本主題聚焦正念傾聽、回應困難情緒、創建接納受苦的同在空間,幫助學員學習有效陪伴的關鍵技能,深化正念和慈悲訓練的應用。透過持續練習,陪伴者能更穩定地支持所陪伴的親人或照顧對象,同時讓自己在陪伴過程中獲得喜樂與滋養。

正念傾聽-生命陪伴生命

日常對話中,我們常帶著「習慣」來聆聽,卻未必真正聽見對方的心聲。當我們急於回應、評價或給建議,溝通便流於表面。正念傾聽教你如何以專注、開放與穩定參與對話,讓每次交流都成為真實的連結。

本課程結合正念精神與六大傾聽原則,幫助學員覺察自身溝通模式,學習在對話中進入同頻共振,體現接納、不評價與初心的同在品質。透過正念傾聽,創造安全、柔適的陪伴空間,讓彼此在交流中被看見、理解與支持。

講座-溫柔相伴 以正念共在撫觸

Tender Companionship: Mindful Touch in Shared Presence

正念陪伴不只是話語,更可透過臨在(Presence)與撫觸(loving touch),帶來深層的安定與溫暖。本講座邀請謝菊英修女,分享她多年在安寧與靈性關懷中的實踐:如何以專注的臨在與充滿愛的撫觸,在陪伴中傳遞支持與慰藉。

謝修女將透過自身經驗,引導學員探索正念如何深化陪伴品質,學習在面對他人受苦時,透過身心合一,創造溫暖且充滿愛的陪伴空間。無論是助人專業者、照顧者,或希望提升陪伴力的你,這場講座都將帶來深刻的啟發。

讀書會-抗癌自癒力

在《抗癌自癒力》中,作者結合臨床經驗,發展出幫助癌症病人克服焦慮與擔憂的八週正念課程。本書不僅適用於癌友,也適合任何受健康焦慮與不確定感困擾的人。透過每週課程,讀者將學習如何調節情緒、穩定內在,以正念重建身心連結。

本讀書會作者石世明老師親自帶領,透過概念解析及核心練習,幫助學員學會面對焦慮與不確定性的實用方法,培養穩定與韌性。透過訓練,陪伴者不僅能學會調適自身擔憂,更能將這份穩定帶入陪伴現場,當病人產生焦慮時,能適時引導,使對話更具支持性與療癒力。

陪伴不僅需投入關懷,更需深入理解病人的內在世界。若缺乏對疾病歷程與生命轉化的認識,陪伴者往往以健康者視角解讀,只感受到不安與無止盡的失落。本主題聚焦生病心理學、臨終歷程與生命轉化,幫助陪伴者掌握病人身心變化的核心,理解不同階段的需求,並學習如何以智慧回應。當陪伴建立於深刻理解,陪伴者才能真正安穩,讓彼此在這段歷程中獲得祝福與圓滿。

病床邊的溫柔-生病心理學與陪伴

當親友生病,我們渴望靠近,卻不知如何開口,話語顯得多餘,沉默又令人不安。本課程結合生病心理學與正念陪伴訓練,幫助學員理解病人的心理變化。「理解」是愛的根源,也是靠近的開始。從理解到同在,陪伴才能超越角色與形式,成為真正的支持。

本課程探討生病後時間感、空間感、人際關係與生命價值的變化,解析陪伴的挑戰,並透過四大正念練習,引導學員調整步調,拓展內在空間,理解病人世界的轉變,讓陪伴不僅是行動,而是一次次的真心交會。

疾病身心轉化-毛毛蟲變蝴蝶

疾病導致身體衰敗,但也可能促成內在轉化。如同毛毛蟲變蝴蝶的歷程,病人在表象上雖歷經苦痛與掙扎,內心卻逐步釋然與昇華,進入另一種生命狀態。若照顧者只看見身體,而忽略心靈蛻變,陪伴將充滿遺憾和不捨。

本課程從心理學視角剖析:重病至臨終的「身心共變」歷程,幫助照顧者辨識病人的心理轉化,掌握不同階段的陪伴重點。專業照顧者尤需理解此歷程,以引導不捨的家屬,學會放下執著,看見蝴蝶的顯現。當陪伴者真正理解這場蛻變,不僅見證病人圓滿生命,也能放下不捨,從心底送上祝福,讓彼此的關係在最後旅程中安然完滿。

讀書會-你可以不怕死

在《你可以不怕死》中,一行禪師透過深觀修持,發現死亡並不存在,形體的消失只是換另一種形式呈現。生死、來去皆為人為概念,也促成人的苦難根源。一旦洞察萬物不生不滅、無來無去、無同無異,並體認自身無法被摧毀,我們便能自在看待生命變化。

本讀書會將深入解析書中觀點,探討生死本質、苦難根源,及如何透過正念超越對死亡的恐懼,並透過具體練習,引導學員覺察內在執著,學習放下控制,培養對生命流變的接納。透過這樣的學習,陪伴者更能深刻理解臨終之苦,以安住與釋然的心,陪伴生命前行。